コラムColumn

- 足の筋の「小京都」はどこでしょうか?

-

- 2015/02/03

- イメージとからだ

-

こんにちは、稲田です。

今日は節分です。いや〜京都の冬は底冷えしますね。

まだまだ寒さが厳しいです。(@_@)

そんな京都に住んでいる僕ですが、日本全国を見渡すといわゆる小京都といわれる街が結構あるんですよね。

小京都というのは、古い町並みや風情が京都に似ているということで各地につけられた街の愛称だそうですよ。

たとえば

- みちのくの小京都といえば秋田県の角館、桜がきれいですね。

- 豪雪の降る福井県の大野は街に人が歩いていない不思議なとこでした。

- 近い所では兵庫県の出石(いずし)もだし、割り子そばが有名ですね。

こんな感じでまだまだ何十もの市町があるんですね。

で、何でこんな話をしたかというと

僕ら人間の筋肉にも、実は小京都と呼ばれるような筋があるんですよ。

ちょっと興味ありませんか?(^ε^)

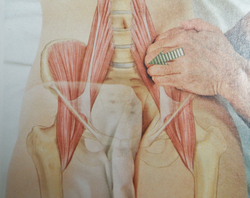

人体のもっとも中心に位置する筋で、コアマッスルの代表のような筋があります。

それは

大腰筋ですね。

この大腰筋が、いわば京都なんです!!スイマセン、付いてきてもらえてます?(^_^;)

大腰筋のはたらきにはいろんな見方があろうかとおもいますが

そのひとつに腰椎を取り巻いて安定させる役目があるんです。

これは、今でこそ一般に認知されていますが、

もともとはエリック・フランクリンが最初に発表した見解でした。

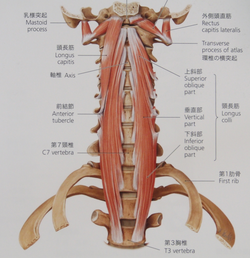

このようなはたらきと似た作用がある筋はないかと探してみると

頚椎の前方にある椎前筋(頭長筋・頸長筋・および前・外側頭長筋)がそれに当たります。

小京都ひとつ見っけ!(*^o^*)

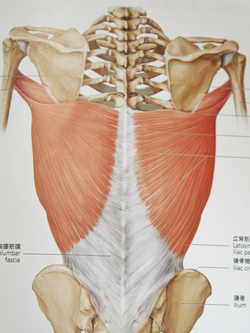

デザイン面でみると、広背筋もそうですね。

脊椎から起こって、大腿骨の小転子に停止するのが大腰筋なら

広背筋は脊椎から起こって、上腕骨の小結節に停止します。

もう他に小京都はないでしょうかね。

足のほうはどうでしょうか?

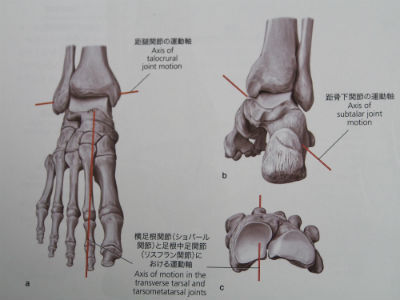

足のアーチを作り、足根骨を持ち上げて安定させる大切な筋があります。

それは

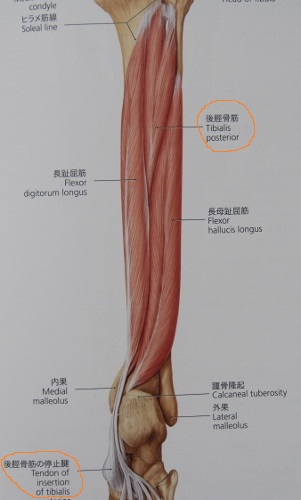

後脛骨筋(こうけいこつきん)

説明しよう。

後脛骨筋とは、脛骨と腓骨の間に張った下腿骨間膜と脛骨から起こり、足の内くるぶしの内側を通って足根骨の裏側に付着する下腿深層の筋なのだ。

主に舟状骨(しゅうじょうこつ)と内側楔状骨(けつじょうこつ)に付着するが、別の腱の線維は立方骨や第4・5中足骨にまで至るものまであるのである。なんか、仮面ライダーの変身解説のナレーションみたいでしたね。(^▽^;)

要するに、かなり強力な筋だというのがわかりますね。

この筋は足の縦アーチを形成するのにとっても重要なはたらきをしていますよ。

そんなわけで、足の小京都は後脛骨筋に決定しました!

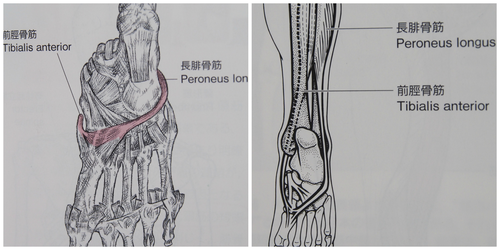

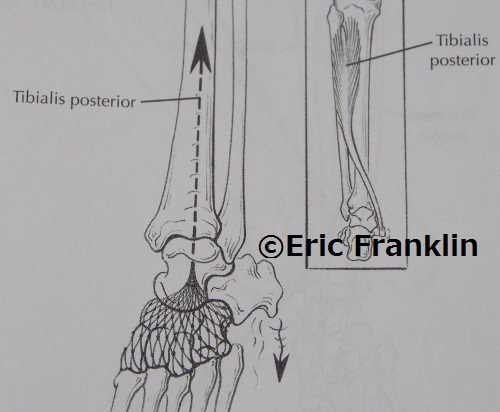

その他にも、後脛骨筋はおもしろい筋で

長腓骨筋や前脛骨筋と協同して、足の下を通る吊り帯を形成します。

イメジェリーを使って言うと

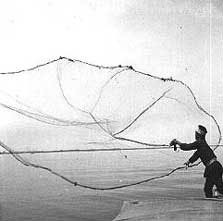

漁師さんが投網を投げて

足根骨の骨を集め、骨間膜の方に引き上げるといったイメージですね。

エリック・フランクリン著『Conditioning for Dance』より

Conditioning for Dance

今日は画像てんこもりやし、俺らの出番なさそうっすね

せやなー、外も寒そうやしな。あっ、あいつ豆食っとる